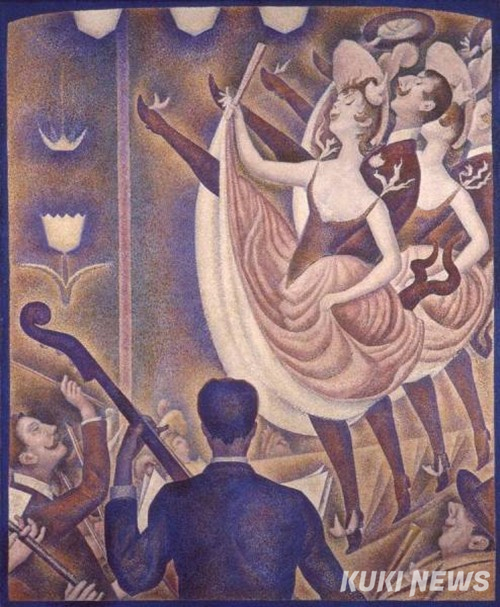

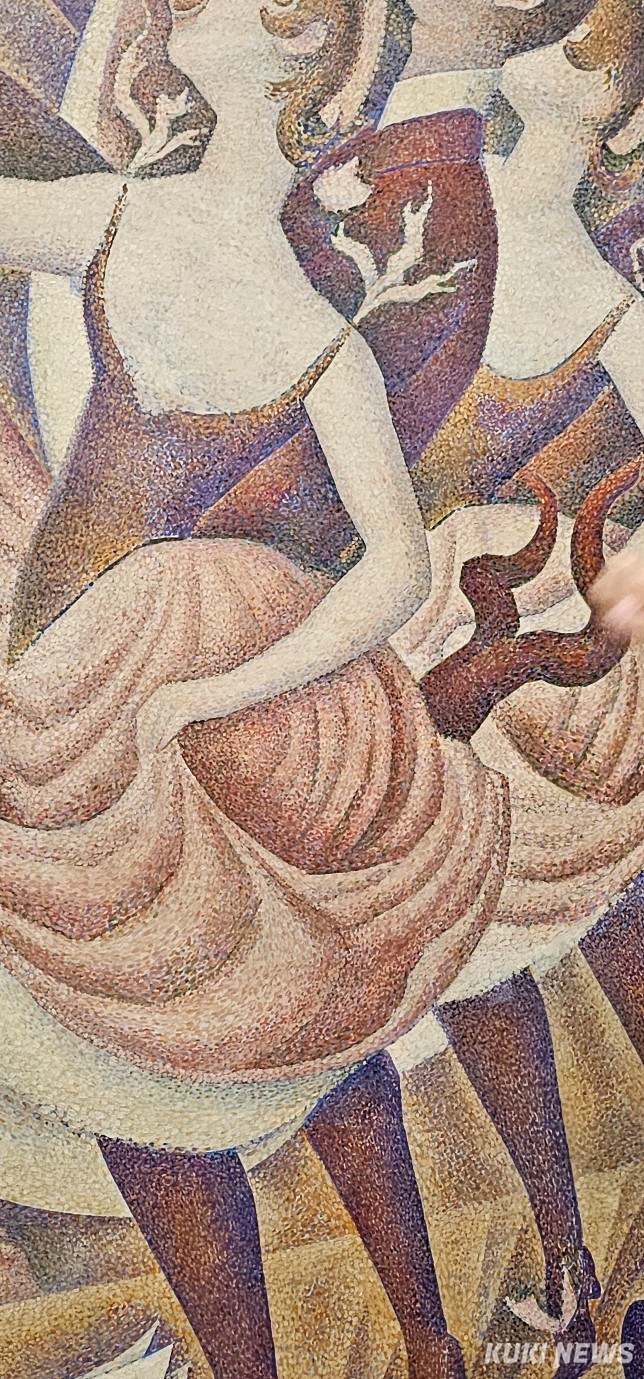

<르 샤위Le Chahut>는 조르주 쇠라(Georges Seurat, 1859~1891)가 1889 년에서 1890년 사이에 그린 신인상주의 그림이다. ‘샤위(Chahut)’는 프랑스어로 ‘소란’을 뜻한다. 파리의 물랭루즈에서 처음 등장한 도발적인 춤, 캉캉(cancan)의 다른 이름이다. 캉캉은 팔과 다리를 이용해 높은 발차기와 다른 동작들로 인해 커다란 스캔들을 일으켰다.

파리의 밤은 언제나 환희가 가득 찬 예술의 무대였다. 그중에서도 무랑루즈의 캉캉은 단순한 춤을 넘어, 시대의 금기를 흔드는 도발이었다. 다리를 높이 들어올리는 무용수들의 대담한 동작은 관능과 에너지의 상징이었고, 그 소란스러운 리듬은 예술가들의 영감을 자극했다. 쇠라의 <르 샤위>는 바로 그 순간을 점묘법으로 정교하게 포착한 작품이다.

쇠라는 이 소란을 단순한 무대 장면으로 그리지 않았다. 그는 과학적 색채 이론과 조형 질서를 바탕으로, 빛과 색의 교향곡을 캔버스 위에 펼쳐냈다. 무용수들의 반복되는 곡선은 음악의 리듬을 시각화하고, 점 하나하나가 빛의 파동처럼 퍼져 나간다. 이 작품은 즉흥적인 스냅샷이 아니라, 철저한 계산과 인내의 산물이다.

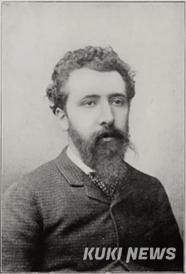

쇠라는 ‘회계사’라는 별명처럼 항상 정장을 입고 다녔다. 오베르에서 하루에 한 점 이상을 그리던 반 고흐와 달리, 그는 한 작품에 오랜 시간을 들여 점을 찍어야 해, 일 년에 제작할 수 있는 그림도 제한적일 수밖에 없었다. 그 집요함은 단순한 기술을 넘어, 예술에 대한 태도였다. <르 샤위>는 그 태도의 결정체다.

1890년 독립예술가협회전에 처음 공개된 이 작품은 미술 비평가들의 논쟁적 대상이 되었고, 상징주의자들 사이에서 활발히 논의되었다. 그리하여 <르 샤위>는 프랑스 상징주의 시인이자 미술 평론가인 구스타브 칸(Gustave Kahn)의 컬렉션에 속해 있었다.

이후 야수파, 입체파, 미래파, 그리고 로베르 들로네((Robert Delaunay)의 오르피즘(Orphism)에까지 영향을 미치며, 현대 미술의 흐름을 바꾸는 데 기여했다.

무대 아래의 음악가, 무대 위의 무용수, 그리고 시선 너머의 관객. 이 모든 요소는 화면 속에서 긴장과 환희를 동시에 자아낸다. 캉캉의 소란은 단순한 춤이 아니라, 시대의 감각을 흔드는 예술적 진동이었다.

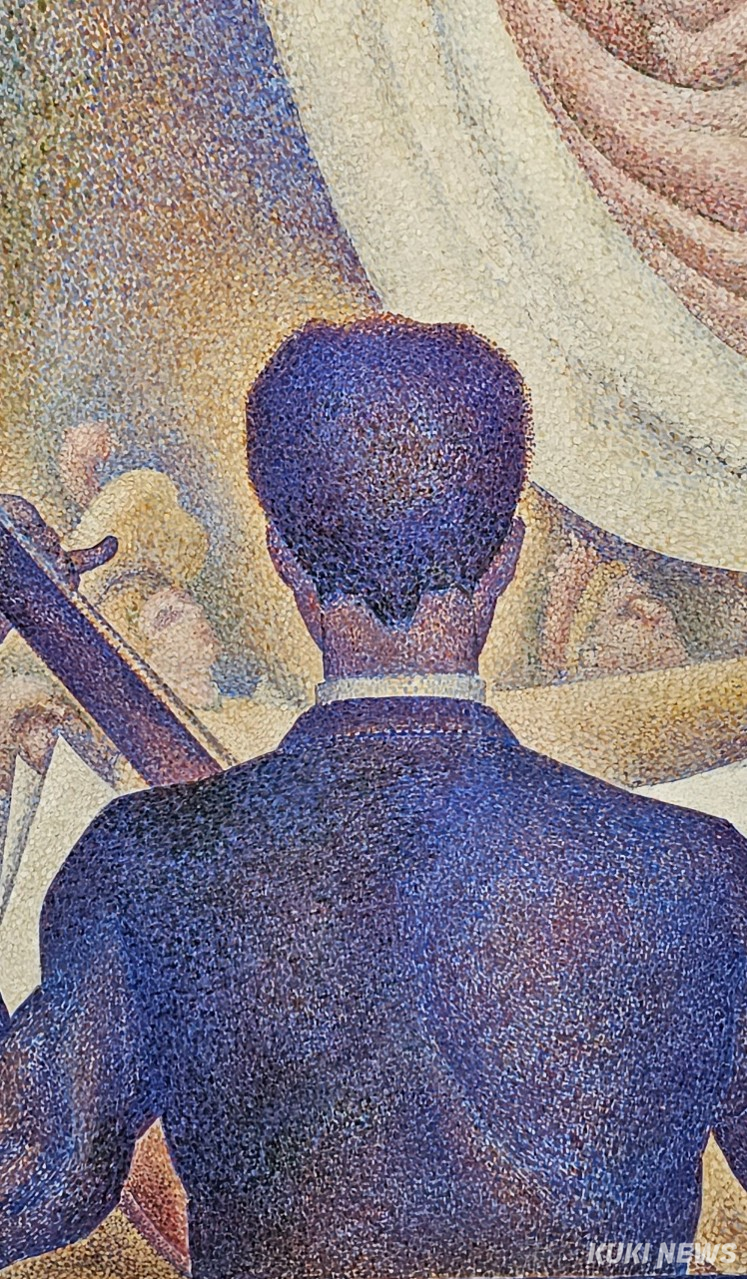

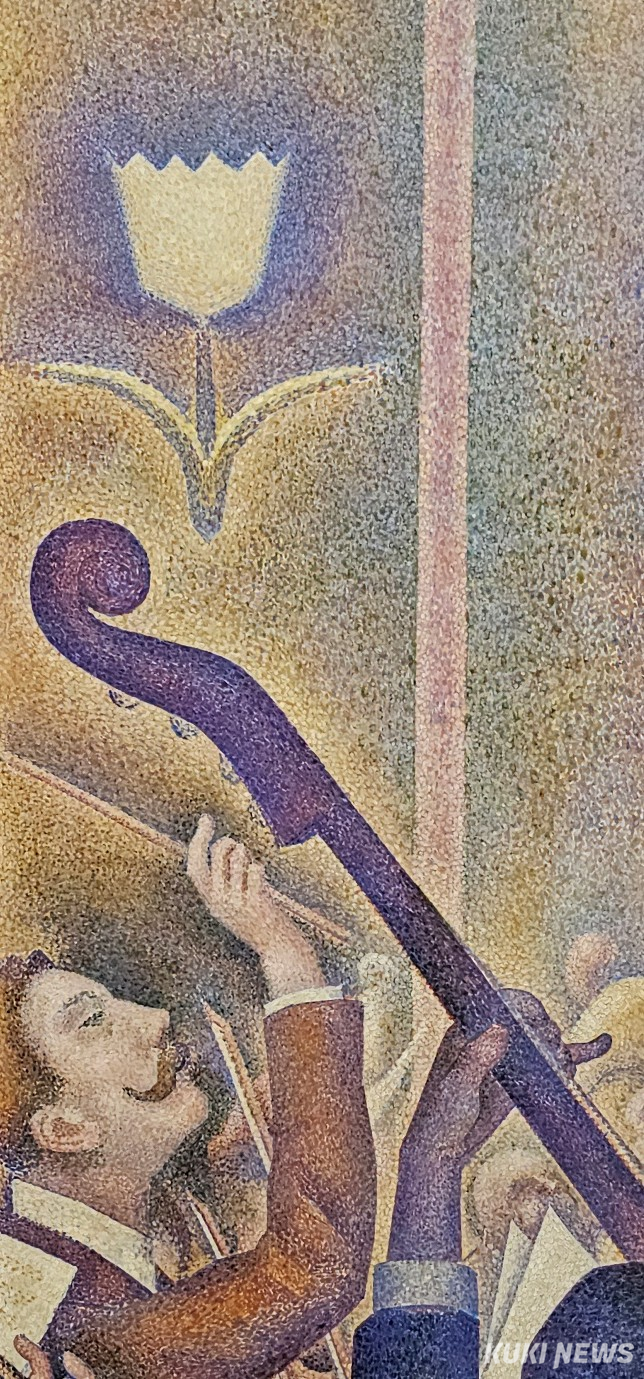

무대 앞줄 관객의 시선이 커튼처럼 보이는 오른쪽 여성 무용수의 치마 속으로 향한다. 그림은 무대, 오케스트라, 관객의 세 공간으로 나뉘어 있으며, 왼쪽 하단에는 음악가들이 자리하고 있다. 그중 한 명은 중앙을 향해 등을 돌리고 있으며, 콘트라베이스가 왼쪽에 세워져 있다. 앞줄에는 공연을 응시하는 관객들이 앉아 있다.

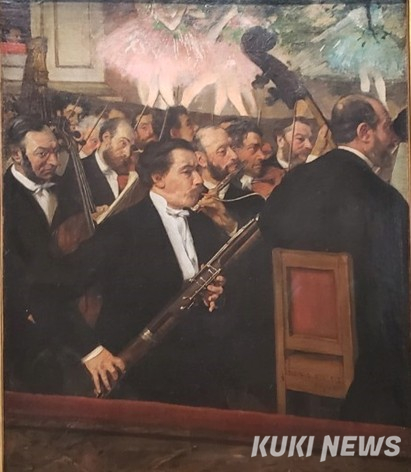

콘트라베이스 주자가 관람객에게 등을 돌리고 있는 장면은 에드가 드가의 <파리 오페라의 오케스트라>에서 비스듬히 등을 보이는 지휘자와 콘트라베이스 주자가 연상된다. 인상주의 드가와 후기 인상주의로 인상주의를 넘어서려 했던 쇠라의 시도가 성공적이었음을 한 눈에 알 수 있다.

지휘자는 살바도로 달리처럼 카이저 수염으로 한껏 멋을 부렸다. 배경에는 화려한 카바레 스타일의 튤립 조명이 설치되어 있어 무대의 생동감을 더욱 극대화한다. 수염부터 조명, 무용수들의 의상은 물론이고 어깨 끈과 구두 장식, 눈과 입술까지 화면 전체는 상승되는 곡선의 움직임으로 가득 차 리드미컬하게 경쾌함을 자아낸다.

조르주 쇠라의 <르 샤위>를 다시 바라보면, 단순한 무대 공연을 넘어선 시각적 서사가 펼쳐진다. 이 작품은 춤추는 무용수들만을 위한 무대가 아니다. 오케스트라, 관객, 그리고 그들 사이의 시선이 교차하는 공간이자, 욕망과 예술이 교묘히 얽힌 장면이다.

앞줄에 앉은 관객들의 시선은 무대 위로 향하지만, 그 중 일부는 오른쪽 여성 무용수의 치마 속으로 향한다. 치마는 커튼처럼 펼쳐져 있고, 그 너머로 향하는 시선은 단순한 감상의 영역을 넘어선다. 쇠라는 이 시선을 통해 관객의 욕망을 암시하며, 무대의 환희와 관객석의 긴장을 대비시킨다.

이러한 구성은 우연이 아니다. 쇠라는 철저한 계산과 점묘법을 통해 시선의 흐름을 유도하고, 공간의 질서를 구축했다. 무대 위의 빛과 색은 춤추듯 퍼지고, 관객의 시선은 그 흐름 속에서 방향을 잃는다. 예술은 단지 보여지는 것이 아니라, 바라보는 방식에 따라 의미가 달라진다는 것을 이 작품은 말해준다.

<르 샤위>는 단순한 공연의 기록이 아니다. 그것은 시선의 정치학이며, 감각의 구조다. 무대 위의 춤과 무대 아래의 시선이 교차하는 순간, 우리는 예술이 어떻게 욕망을 포착하고, 그것을 미학으로 승화시키는지를 목격하게 된다.

특히 오른쪽 하단에 위치한 한 남성 관객은 모자로 눈을 가린 채 곁눈질로 무대를 바라본다. 이는 중세 저널리즘 삽화에서 자주 등장하던 남성 관음자의 전형적인 모습으로, 쇠라는 이를 통해 인간 내면의 은밀한 감정을 암시한다.

쇠라의 작품은 단순히 한순간의 장면을 포착하는 데 그치지 않는다. 그는 파리의 밤 문화를 예술적 실험의 장으로 삼아, 시대의 감각을 섬세하게 직조해냈다. <르 샤위>는 단순한 춤의 묘사를 넘어, 색채와 선의 리듬을 통해 관객의 감각을 자극하는 시각적 언어로 승화된다.

그의 화면 속 인물들은 마치 연극 무대 위의 배우처럼 정교하게 배치되어 있다. 이들은 자유롭게 움직이는 듯하지만, 사실은 철저히 계산된 구성 속에서 리듬과 질서를 만들어낸다. 점묘법으로 구현된 색의 진동은 단순한 시각적 쾌락을 넘어, 감각의 구조와 예술의 논리를 탐색하는 실험적 장치로 작용한다.

쇠라에게 춤은 단순한 동작이 아니라, 색과 선이 만들어내는 조형적 언어였다. 그의 그림은 보는 이로 하여금 단순한 감상에서 벗어나, 예술이 어떻게 시대의 감수성과 인간의 내면을 반영할 수 있는지를 묻도록 만든다. <르 샤위>는 그렇게, 빛과 리듬, 시선과 감정이 교차하는 하나의 예술적 풍경으로 남는다.

미술사학자 로버트 허버트(Robert Herbert)는 <르 샤위>에 대해 “무용수들이 장식 예술의 반복적인 리듬에 따라 일렬로 정렬되어 있다”고 평했다. 이들은 선 원근법의 깊이를 향해 나아가는 대신, 일본 판화처럼 평면 위에서 춤추듯 리듬을 만든다. 스타카토처럼 통통 튀어 오르는 그들의 움직임은 단순한 형상이 아니라, 음악적 표현의 공명을 시각적으로 확장 시켰다.

쇠라는 분할된 점묘법을 통해 빛과 색, 리듬과 감정, 시선과 욕망을 하나의 화면에 정교하게 엮어냈다. <르 샤위>는 단순한 공연의 기록이 아니라, 인간 감각의 구조를 탐색하는 예술적 실험이다.