장·단기메모리(LSTM) 및 경량화 언어모델(sLLM) 기반의 성 상품화 챗봇이 게임 시스템을 사용했음에도 AI와 게임의 사각지대에서 규제를 받지 않고 있다. 이들은 플랫폼을 제공하면서 사용자 제작 챗봇의 지적재산권(IP) 침해를 방관했다.

29일 쿠키뉴스 취재에 따르면 성 상품화 챗봇은 호감도와 특별한 CG 등 ‘연애 시뮬레이션’에 사용되는 게임 시스템을 사용하고 있다. 이는 캐릭터의 모습을 보거나, 몰입하기 위한 대화에 쓰는 게임 기법이다.

성 상품화 챗봇은 대화 내 모드 변경을 통해 선정적인 얘기를 나눌 수 있도록 구분했다. 해당 기능을 이용하려면 별도로 구매한 재화를 소모하게 했다. 일부 성 상품화 챗봇은 월 구독형 사업모델(BM)을 뒀다. 구독형 BM은 일반 게임에서는 ‘배틀패스’ 등으로 사용된다.

성 상품화 챗봇 안에서 캐릭터도 생성할 수 있다. 캐릭터 생성과 커스터마이징 기능은 롤플레잉 게임(RPG)에서 종족과 이미지, 능력치를 설정하는 기능과 유사하다. 일반적으로 RPG 캐릭터는 외형을 조정할 수 있는 단계까지 가능하다.

또 챗봇 생성 과정에서 IP 침해 사례가 확인됐다. 플랫폼 차원에서 사용자 생성 챗봇에 대한 사전 승인이나 사후 관리가 제대로 이뤄지지 않는 모습을 보였다.

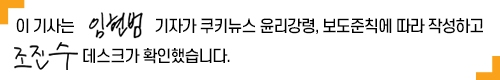

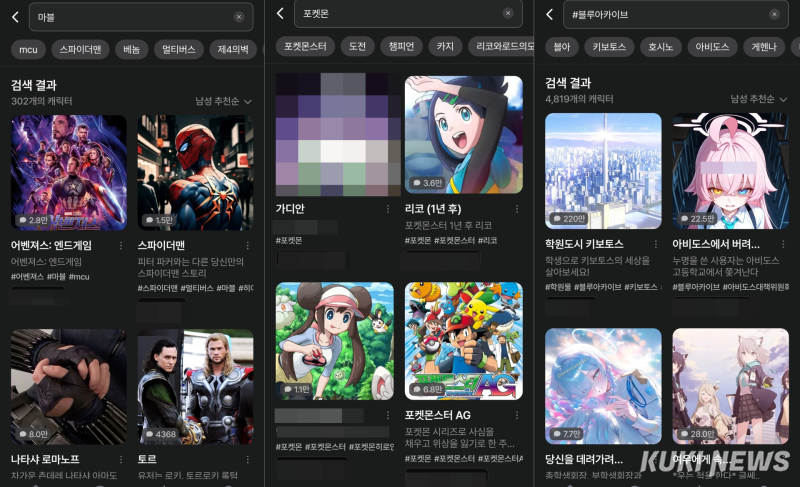

제타에서는 리그오브레전드(LoL)의 각종 챔피언을 비롯해 닌텐도의 포켓몬스터, 마리오, 젤다의 전설 캐릭터도 챗봇으로 존재했다. 특히 마리오의 경우 ‘인종차별주의자 마리오’라는 챗봇이 4400여회 사용된 것으로 나타났다.

국내 게임사인 넥슨의 IP 침해사례는 많았다. 모바일 게임인 블루아카이브를 시작으로 메이플스토리, 던전앤파이터, 카트라이더 등 대다수 게임 내 캐릭터들이 챗봇으로 생성됐다. 게임사 프로젝트 문의 작품인 로보토미 코퍼레이션과 라이브러리 오브 루이나, 림버스 컴퍼니 캐릭터 챗봇도 발견됐다.

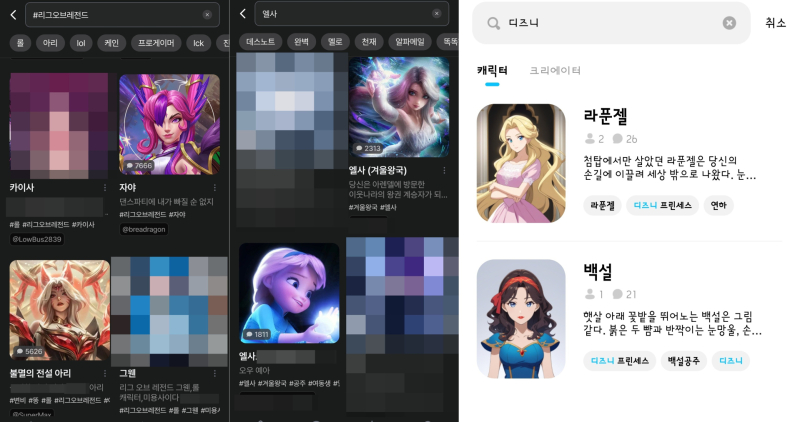

애니메이션이나 영화도 예외는 없었다. 디즈니 IP인 백설공주와 라푼젤, 엘사, 심슨가족, 마블 영웅들의 캐릭터 챗봇이 검색됐다. 특히 일부 캐릭터 챗봇은 연애 시뮬레이터를 상정하는 내용을 담기도 했다. 일본 애니메이션인 귀멸의 칼날, 원피스, 진격의 거인, 죠죠의 기묘한 모험 등의 챗봇도 만들어져 있었다.

해당 챗봇들은 지난달 25일 기준 단순 검색만으로 발견할 수 있었다. 검색한 계정은 별도의 성인인증을 하지 않았고, 대화에선 ‘세이프 모드’를 썼다.

미라이마인드 역시 사정은 다르지 않았다. 이들은 실제 연예계에서 활동하는 아이브, QWER, 아이즈원 아이돌이나 가수 챗봇을 방치했다. 실제 사진이 아닌 가상 이미지를 넣고, 아이돌의 그룹명을 그대로 차용한 챗봇들이 다수 확인됐다.

실제 활동명과 사진을 넣어 만든 캐릭터 챗봇은 연예인 초상권 침해 소지가 크다. 이 같은 챗봇들은 검색어 한두 번으로 찾아낼 수 있었다.

국회 문화체육관광위원회 소속 진종오 국민의힘 의원은 유명 IP 무단 도용과 시스템 악용문제에 대해 짚었다. 진 의원은 이날 쿠키뉴스와의 통화에서 “K-콘텐츠 산업 육성은 정당한 저작권 인식이 전제 조건”이라며 “유명 IP와 게임 시스템을 악용해 미성년자를 유해 콘텐츠에 노출하는 성 상품화 챗봇에 대한 관리·감독이 필요하다”고 비판했다.

아울러 “규제 사각지대에 놓인 성 상품화 챗봇에 대한 콘텐츠 유통 관리 감독을 강화해야 한다”며 “AI 시대에 적합한 콘텐츠 관할권을 확립해 창작 생태계를 보호하겠다”고 강조했다.