[쿠키뉴스] 송금종 기자 = 최근 파생상품 판매자격이 없는 은행직원이 고객을 속이고 몰래 상품을 판매해오다 적발돼 제재를 받았다. 과거에도 동일한 사례가 있었는데 감독기관 입장에서는 이를 사전에 막을 길이 없어 난처한 상황이다.

[쿠키뉴스] 송금종 기자 = 최근 파생상품 판매자격이 없는 은행직원이 고객을 속이고 몰래 상품을 판매해오다 적발돼 제재를 받았다. 과거에도 동일한 사례가 있었는데 감독기관 입장에서는 이를 사전에 막을 길이 없어 난처한 상황이다.

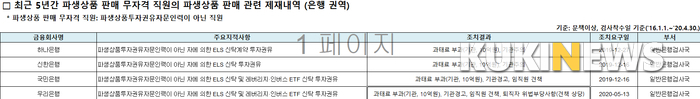

3일 더불어민주당 전재수 의원실이 취합한 자료를 보면 하나·신한·KB국민·우리 등 4개 은행은 최근 5년(2016~2020년)간 파생상품투자권유자문 인력이 아닌 직원이 ELS(주가연계증권) 신탁계약 투자를 권유한 이유로 제재를 받았다.

하나·신한·KB국민은 지난해, 우리은행은 올해 제재조치 됐다. 기관은 각 과태료 10억 원에 경고 혹은 주의를 받았다. KB국민·우리은행은 임직원 견책 등 처분이 내려졌다.

판매수법은 동일했다. 투자권유 자격이 없는 직원이 같은 영업점에 근무하는 자문인력 사번을 도용해 투자를 권유하는 식이었다. 자본시장 법상 신탁업자는 투자권유자문인력이 아닌 자에게 ‘파생상품 등’에 투자하는 특정금전신탁계약의 투자권유를 하게 해서는 안 된다.

그러나 신한은행 5개 지점 직원 7명은 2017년 3월부터 다음해 6월까지 고객 153명에게 ‘파생상품 등’에 해당하는 ELS 특정금전신탁계약 196건(96억원)투자를 권유했다.

하나은행 A지점 직원 7명도 2018년 1월부터 9월까지 고객 118명에게 117건(96억원) 투자를 권유했다. 국민은행 7개 영업점에서는 직원 7명이 2018년 1월부터 6월까지 69명에게 86건(40억원) 투자를 권유했다.

범행건수는 우리은행이 가장 많았다. 우리은행 B지점 직원 42명은 2018년 1월부터 6월까지 고객 701명에게 신탁계약 860건(399억원) 투자를 권유했다.

시중은행이 비슷한 시기에 같은 범행을 저질렀는데도 이를 발견하고 제재를 가하기까지 1년에서 많게는 2년이 넘게 걸렸다. 이유는 내부 검사에 모든 걸 의존하고 있기 때문이다.

금융감독원에 따르면 해당 사례는 경영실태평가로 드러났다. 평가는 2년에 한 번꼴로 시행되는데 세밀한 검사가 이뤄지지 않으면 범행이 수면 위로 드러나기가 쉽지 않다. 중간에 검사를 추가로 시행한다고 해도 한계가 있어서다.

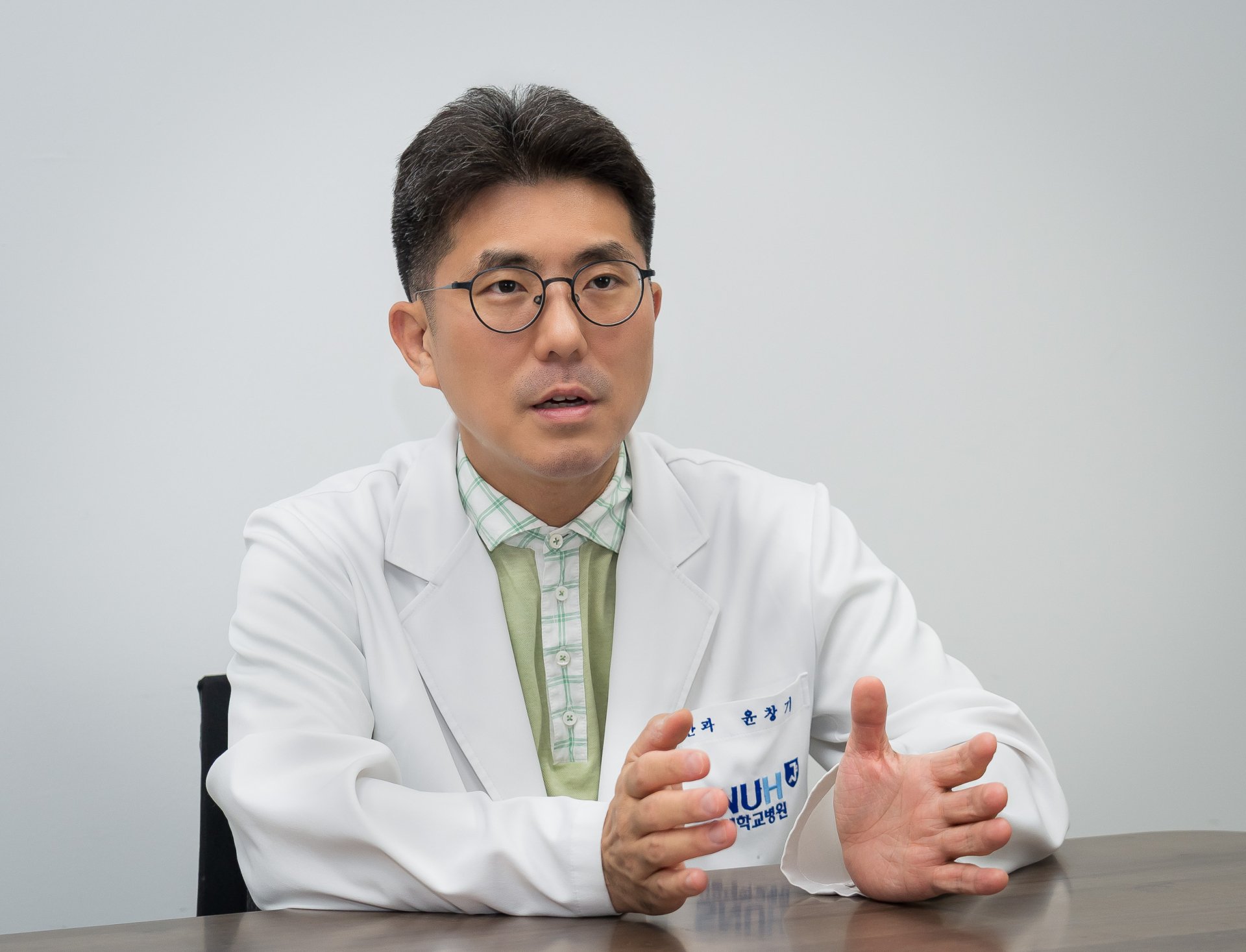

금감원은 우선 강력한 제재로 대응하겠다는 방침이다. 금감원 관계자는 “직원이 고의를 품고 상품을 속여 파는 것이라서 사전에 알 수 있는 방법이 있을까 싶다”라며 “기관경고나 과태료를 세게 부과해서 은행 일탈을 방지하는 효과를 기대하는 것”이라고 설명했다. 이어 “사후적발로 소비자보호를 강화하려는 측면으로 봐주면 좋겠다”고 덧붙였다.

song@kukinews.com